从民国时期国民兵身份证看民国户籍管理制度

时间:2023-12-20 11:30 作者:创始人 点击:[13]

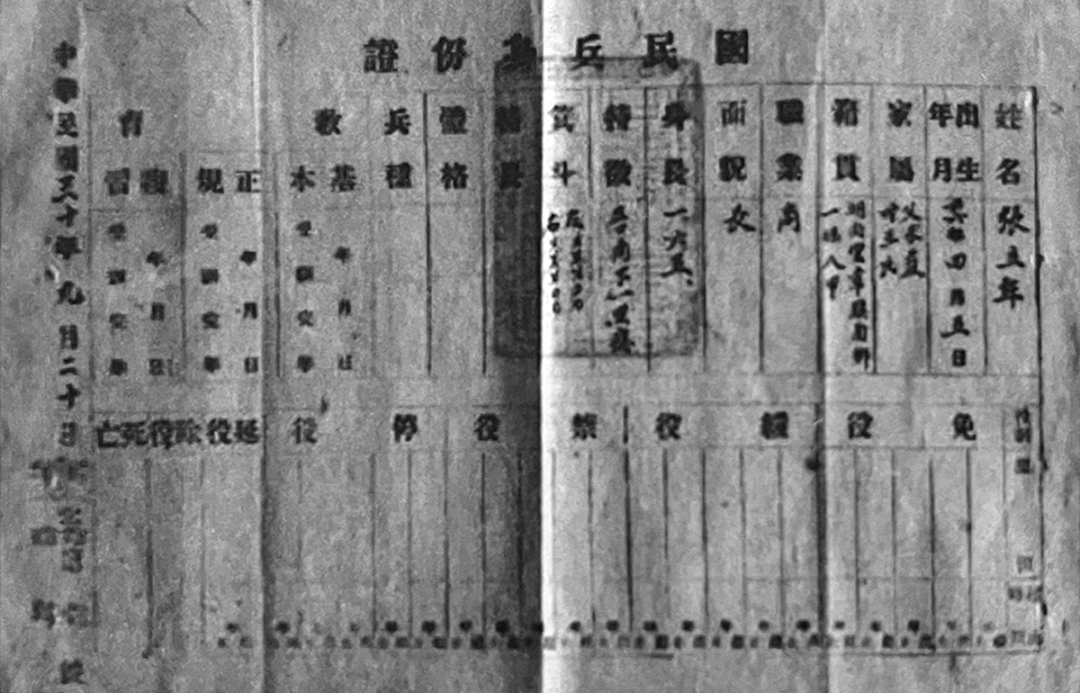

一张长30厘米,宽20厘米的纸片,发黄陈旧,虽然已经被熨平了,隐约可现的褶皱仍在无比清晰地诉说它历经的岁月。湖北警史馆里,这一张看起来比较宽大的陈旧纸片,是一张中华民国时期的国民兵身份证。

身份证的主人名叫张立年,填写时间为中华民国三十年(1941年)九月,正面印着“国民兵身份证”六个字,其下方是略显冗长却又无比丰富的信息:姓名、出生年月日、家属、籍贯、职业、面貌、身长、体格特征及教育等信息。

身份证下面是国民兵的服役状况,记载着免役、缓役、禁役、停役、延役、除役、死亡等基本情况。有意思的是,这张特别的身份证上,还专有“箕斗”一栏,用“O代表“斗”,用“x”代表“箕”,不同的符号分别标识着其左右手的大指、食指、中指、环指(无名指)、小指的特征。和我们现在颁发的身份证相较,这张久远的身份证万事俱备唯欠最重要的信息,即主人的照片。

但是,没有照片的这张来自82年前的身份证,承载的信息却详实得不能轻易被复制,在特征一栏里还详细地记载着张立年“左口角下一黑痣”的面貌特征,当然,那个时期的盗用和伪造技术还不如今天发达。更重要的是,这张身份证从一个侧面反映了当时的户籍管理制度,是不可多得的第一手资料。

首先,它能清晰地印证这样一则史料:南京国民政府成立之后,最重要的一条举措就是“户籍法与清查户口,及推行地方自治,皆有密切关系……为训政时期初步最要工作”。在推行乡自治的基础上,参照英、美、德、日等国户籍及人事登记的法律制度,南京国民政府早在1931年,就正式颁布了中国历史上第一部《户籍法》。1934年该法得到进一步修正,并于同年开始施行,且自此之后不断修正和完善。

1939年,国民政府为加强国民兵管理,颁发了《国民兵役证施行办法》,规定适龄服役男子(俗称“壮丁”)必须办理“国民兵役证”,这也是民国政府实行身份证制度的明证。1941年,为进一步加强对壮丁的管理,便于户口调查,民国政府又颁发了《国民兵身份证暂行条例》,规定“凡年满18岁至45岁的役龄男子(必要时可前后延伸5年,即13岁至50岁),必须领取国民兵身份证”。国民兵身份证由正证和副证组成,正副证均填有持证人的详细信息。正证由国民兵乡镇队部统一保管,副证则由本人随身携带,以接受政府随时检查。

在当时的中国,拍照技术还刚传入不久,普通百姓甚至都不知道照相是怎么回事。因此,尽管知道一个人的模样是代表其身份最重要的标志,后来的国民兵身份证还是摒弃了这一无比重要的信息,而是极大可能地丰富其个人信息,用文字的形式将其面貌形状、特殊标记、指纹特征这些反映个人特点的形象详细记录下来。实施国民兵身份证几年后的1946年,国民政府对1931年《户籍法》进行了第二次修正,并于同年布告全国开始实施。该法分为通则、籍别登记、身份登记、迁徙登记、变更登记、登记申请、罚则、附则,共8章61条。《户籍法》的主要特征之一便是将个人身份登记单列成章,并推行身份证制度。比如该法第11条就规定:已办户籍登记之地方,得制发国民身份证,或经内政部核准,以户籍誊本代之。”同年6月,行政院颁布了《户籍法施行细则》,对国民身份证的有关事项做出了具体规定。

“国民身份证”与“国民兵身份证”仅一字之差,但两者的区别还是非常明显。首先,两者的使用目的和范围不同。“国民兵身份证”只限于役龄男子,其作用是用来掌握“壮丁”的情况及其行踪;“国民身份证”则规定年满十八周岁的男女均要领取身份证,未满十八周岁的,经申请批准后也可领取,这大大地扩大了身份证的使用范围,也初步具有了未来身份证的基本特征。二是两者的外在形式不同。国民兵身份证含正证、副证,幅面大;国民身份证却只有一证,为可对折的四页,对折后高约10.5厘米,宽约7.5厘米,和现今的各种“会员证”差不多,大小更适于随身携带。三是两者的内容项目不同。除基本项目外,国民身份证还要求填写本籍、寄籍、国民义务劳动(工作地点、日期、证明长官)、公民资格(宣誓地点、宣誓日期)等,而国民身份证则比国民兵身份证记录个人信息更为详尽。四是管理模式不同。国民兵身份证主要由军队及兵役机构制发,正副证的内容应随持证人的迁徙而变化。国民身份证由政府制发,除损毁、丢失、漏发等须补发外,无需定期换发,且全国有效,不必随地换发。另外,国民身份证不得带入“匪”区(革命武装根据地、解放区),以防止“奸匪”(我革命武装力量)利用身份证作掩护开展工作。

“国民兵身份证”制度试行了8年后,民国政府于1946年开始,在全国范围内全面推行国民身份证制度。由于国民兵身份证制度在证件颁发、使用、保管、检查、处罚等方面都有了较为详尽的规定,形成了较为完备的管理体系,各级机构也有了实际的操作经验,因此这为国民身份证的全面推行打下了坚实的基础。

- END -